5, Rue du

Chroniques littéraires & photographiques

Chroniques littéraires & photographiques

Stéphane Charpentier, puisant dans ses images et dans les films super 8 de Damien Daufresne, a conçu initialement Trois mers et quatre terres comme un film photographique destiné au live. La bande sonore, jamais la même, est assurée par Alyssa Moxley et les musiciens qu’elle invite.

Toutefois, les maisons d’édition Émulsion (Ben Capponi, Manu Jougla) et Le Mulet (Mathieu Van Assche et Simon Vansteenwinckel) se sont associées afin de publier un livre dans la toute nouvelle collection Halogénure.

Ainsi, des performances, du film, les éditeurs et les deux artistes tirent un ouvrage singulier et complexe.

À l’aube du monde, il y a la ville sonore et grouillante, Léviathan de métal et de béton. Les rues sont immenses, les images morcelées. Les enfants regardent par les vitres l’envers de tout. Ils partent ou fuient les silhouettes hâves, titubantes, les brouillards chargés, les fils électriques.

Puis, c’est la première mer, d’autres suivront. L’étrave d’un navire, plus loin des sous-bois habités, d’autres plages, des oiseaux criards, le vent, le sable — un désert qui n’en est pas un encore. Les petits rient, se cachent les yeux et la bouche. Ils jouent et fuient sans cesse plus loin. Les repères s’effacent, le monde n’est bientôt plus qu’une immense question.

Les enfants restent des enfants, brandissant des bâtons face aux nuages, dans l’éclat étincelant du soleil. Rois et reines de royaumes sans noms, le souffle les porte loin, très loin.

Ils sont ici, invisibles aux autres, heureux peut-être dans l’immense joie qui les anime.

Transformer le film Trois mers et quatre terres paraissait une gageure tant celui-ci était réussi. La construction proposée par Stéphane Charpentier, l’intrication de ses productions et de celles de Damien Daufresne, révélaient au public, porté par les sons d’Alyssa Moxley, un univers baroque, onirique et il semblait difficile de réussir un ouvrage avec ce matériau si riche.

Pourtant, le livre est aussi bon que le film.

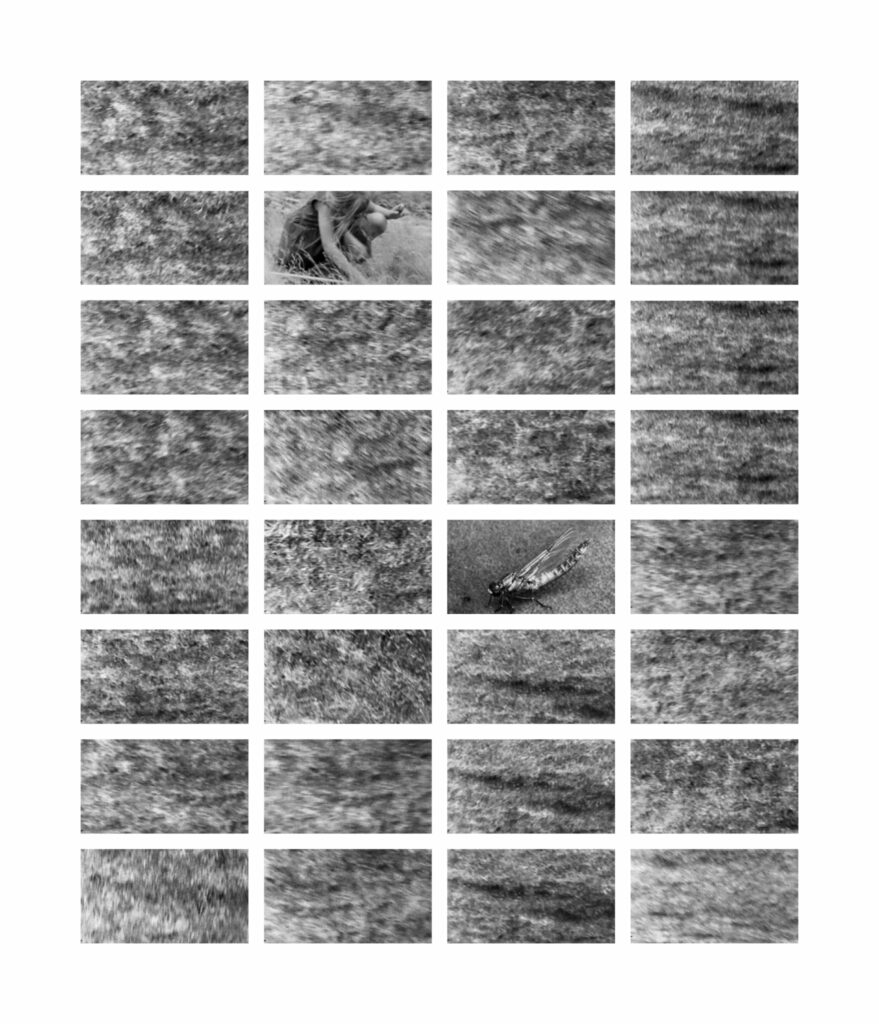

Séquencé de manière assez similaire, il fait toutefois un pari assez audacieux : celui de recourir à des vignettes qui rappellent les planches contact. Or, celles-ci, associées à photographies de taille plus importantes, donnent un rythme très particulier à la lecture. On oscille entre course folle, souffle court, rythme saccadé des fuites d’un lieu à l’autre, à des temps plus lents, plus amples où la respiration s’apaise, le décor se déploie. La durée est saccadée, morcelée.

Nous pouvons peut-être y voir ces jeux sans fin animant les petits, ces moments où ils sont les seuls maîtres d’heures leur appartenant.

Or, ce dialogue, bien loin de n’être qu’un artifice, sert très largement le propos. L’enfance évoquée ici est celle que nous avons tous plus ou moins connu : cet espace sans repères, sans frontières, qui disparaît avec les étranges contingences de l’âge adulte.

On grandit bien sûr, mais au préalable, il y a eu des lieux vierges à explorer, des cabanes à construire, des oiseaux pendus au ciel. Parfois, le regard se teinte de gravité. À quoi pense cette jeune fille aux yeux perdus dans le vague ? Personne ne sait. Les regards scintillent comme les vagues, dévorant ce qui les entoure. Ils semblent presque dire : « Le monde est à nous. »

Puis, ce qui irrigue Trois mer et quatre terres, c’est aussi quelque chose d’une littérature et de sa mémoire. Sa majesté des mouches, L’île au trésor, ils sont nombreux ces récits où les plus jeunes se retrouvent seuls. Bien souvent, ils ont cet aspect initiatique, quelquefois tragique, que les images de l’ouvrage portent elles aussi. Le séquençage, ce morcellement, rappelle la déconstruction d’une civilisation, l’obligation faîte aux gamins de se fabriquer la leur comme les personnages des romans s’en construisirent. Où est-elle cette terre ? Loin. Bien loin, par-delà les trois mers et les quatre terres traversées.

Enfin, en filigrane, les travaux de Stéphane Charpentier et Damien Daufresne questionnent notre modèle de civilisation. Fuir la ville, c’est aussi d’une certaine manière fuir les aberrations d’une forme de capitalisme, la violence d’un modèle social basé sur le profit, la réussite, l’accaparement. Voilà ce que l’on inculque aux plus jeunes, ne leur laissant même plus un temps nécessaire d’évasion par le rêve et l’errance. Il faut acheter, consommer, oublier les songes et la possibilité d’une île.

Rompant avec cette équation mortifère, Trois mers et quatre terres invite à la contemplation, à la joie. Les artefacts de nos sociétés modernes, ces navires immenses, chargés d’objets, la ville foisonnante, s’estompent. Il ne reste que la Nature, les mouettes, l’eau salée, des troncs d’arbre, des chevelures ondulantes, quelque chose de primitif et infiniment libérateur.

Durant le mois de novembre, une partie de ce travail a été exposée à la galerie parisienne Leneuf Sinibaldi. La scénographie immersive prolongeait le principe même de l’ouvrage : une narration fragmentée, ouverte, où le spectateur était invité à recomposer lui-même les circulations, les temps, les récits possibles. L’exposition ne venait pas illustrer le livre ou le film, mais en déplacer encore les lignes, en éprouver les limites et les résonances.

Trois mers et quatre terres se déploie ainsi comme une œuvre à géométrie variable, refusant toute forme de clôture. Livre, film, performance, exposition ne sont pas des déclinaisons mais des états successifs d’un même mouvement : celui d’une fuite nécessaire, joyeuse parfois, inquiète souvent, hors des cadres trop étroits que nous fabriquons. Il importe désormais que cette œuvre circule, qu’elle continue d’être traversée, regardée, habitée. Non pour choisir entre ses formes, mais pour accepter de s’y perdre — comme on s’égare enfant, certain qu’au bout du chemin, quelque chose du monde reste encore à inventer.

Lien vers les éditions Émulsion

Lien vers les éditions Le Mulet

35€